ご祝儀袋に書くのは自分の名前です!

ただ、ご祝儀袋は名前以外にも注意するべきマナーがたくさんあるので気をつけてください。

僕は結婚式の度にご祝儀袋の準備の仕方を忘れてしまうので、このページでは

- ご祝儀袋の選び方

- 包む金額の相場

- ご祝儀袋の正しい書き方

これらについてわかりやすくまとめておきます。

このページを読むことで、スムーズにご祝儀袋を準備することができるようになります。

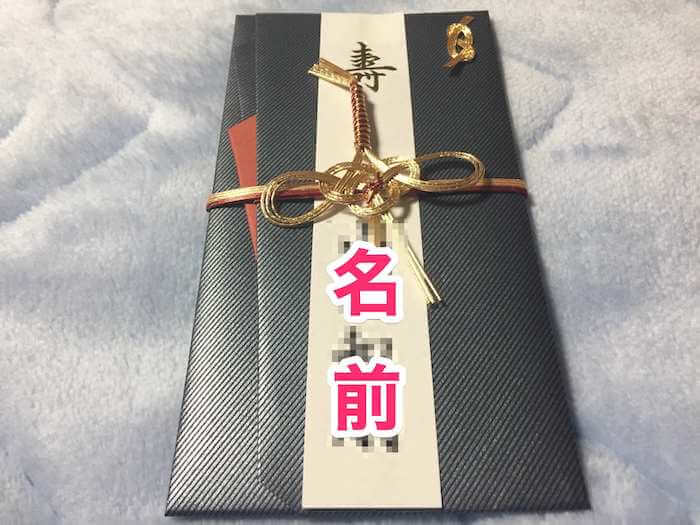

ご祝儀袋に書くのは「自分の名前」

年賀状のように相手の名前を書きたくなるところですが、ご祝儀袋は差出人である自分の名前を書きます。

もし相手の名前を書いてしまったら、受け取った相手は誰から頂いたものなのか、わからなくなってしまいますからね。

必ず自分の名前をフルネームで書くようにしてください。

- ご祝儀袋には「自分の名前」をフルネームで書く

ご祝儀袋の選び方

ご祝儀袋には格式があり、包む金額によってどれを選ぶべきかが変わってきます。

目安としては包む金額の100分の1程度のものを選ぶとよいです。

例えば、ご祝儀として5万円を包むのなら、500円程度のご祝儀袋を選ぶという感じです。

包む金額と比較してご祝儀袋の格式が高いものだと、マナー違反とされるので注意しましょうね。

ご祝儀袋自体は百貨店や文房具屋などのほか、Amazonや楽天などでも購入することができます。

おすすめはオシャレなデザインが多いマルアイさんのご祝儀袋です。

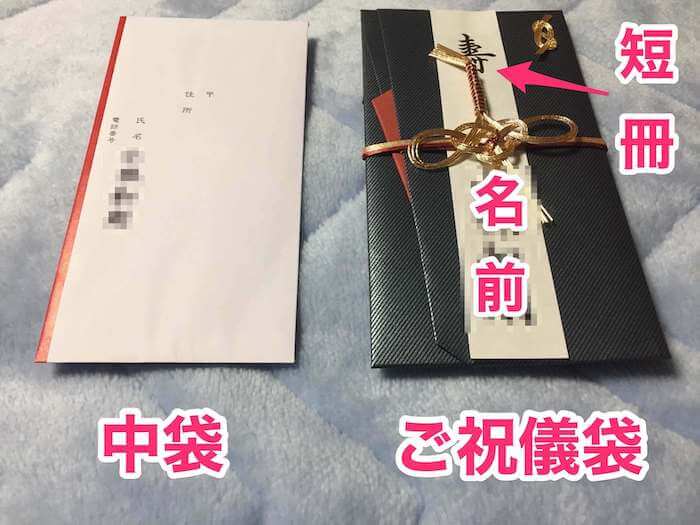

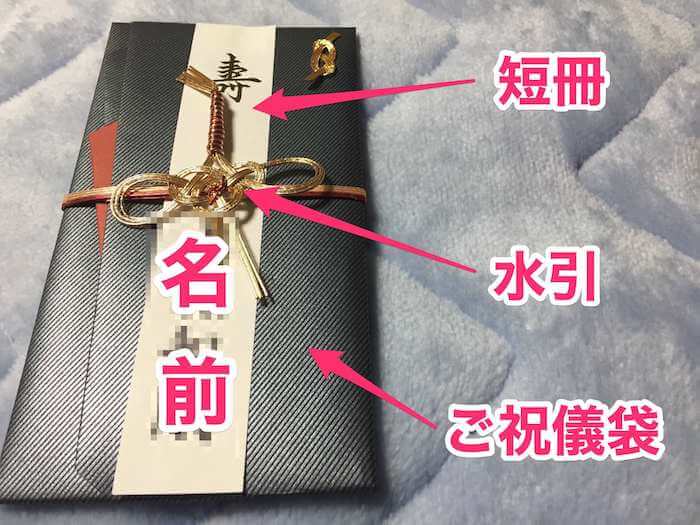

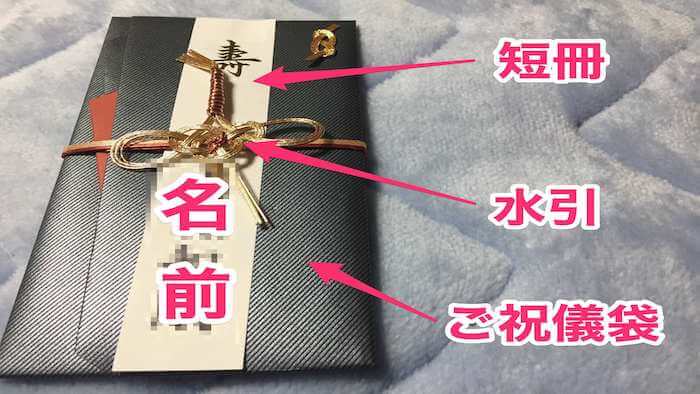

ご祝儀袋を購入すると、基本的に下記のものが入っています。

- ご祝儀袋

- 中袋(お金を入れる袋)

- 名前を書く短冊(1枚〜複数枚)

- 短冊をご祝儀袋に貼り付けるシール

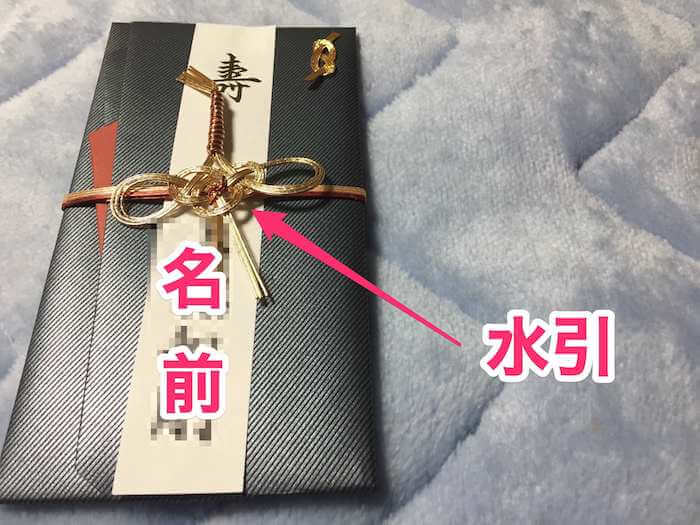

またご祝儀袋に付いている、リボンのような帯紐の飾りのことを「水引」といいますが、水引は結び目で意味が変わってくるので気を付けましょう。

上記の画像の水引は結び切り(あわび結び・真結び)といって、1度結んだらほどけない結び方です。

なので、「1度限りで繰り返さないで欲しい」という願いをこめて、結婚式の際に用いられます。

結び切りは弔事(葬儀などの不幸な出来事)の際にも用いられます。

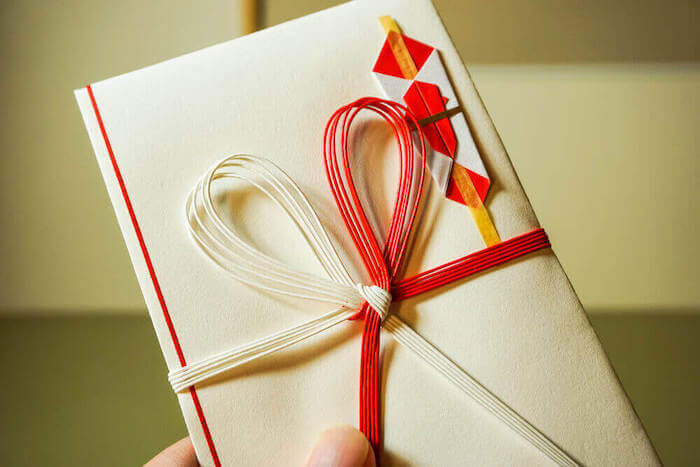

そして、もう一つの結び目が上記の蝶結び(リボン結び・もろなわ結び)と呼ばれるもので、これは何度でも結び直せる結び方です。

何度あっても祝いたいという思いを込めて、出産や合格祝い、入学祝いなどの際に用いられます。

- 1度限りのお祝いごとは「結び切り」(結婚式、弔事)

- 何度でもあってほしい場合は「蝶結び」(出産、合格祝い、入学祝い)

ご祝儀袋に包む金額の相場

ご祝儀袋に包む金額は、兄弟、親族、友人、職場関係(上司・先輩・後輩)など、相手との関係性で大分変わってきます。

一般的な包む金額の相場を載せておきます。

| 相手との関係 | 金額 |

| 欠席 | 1万円 |

| 友人・職場関係 | 3万円 |

| 兄弟・親族 | 5万円〜 |

上記の金額はあくまで一般的な相場なので、お世話になった人などであれば、感謝の気持ちを込めて相場以上の金額を包んでも構いません。

ただし、包む金額には注意するべき点があります。

- 割り切れない「奇数の金額」を包む

割り切れない奇数がよいとされているのは、2人の仲が分かれない(離婚しない)ようにという配慮からです。

ただし、「8」は割り切れますが、末広がりとしての意味もあるのでよしとされています。

逆に奇数でも「9」は苦を連想させるので避けるのがマナーです。

また夫婦で出席する場合などは、2人分をまとめて10万円(5万円×2人分)とする場合もあります。

ご祝儀袋の正しい書き方(準備の仕方)

ご祝儀袋は格式の他にも色や形など様々な種類が存在しますが、基本的なマナーはどれも同じです。

その①:短冊の書き方

短冊は「寿」、「御祝い」、「Happy wedding」など、複数入っていることがありますが、好きなものを使用して問題ありません。

もし迷ったなら、無難な「寿」にしましょう。

それと、いきなり短冊に名前を書いてしまうと、短冊を貼った時に名前が水引と被ってしまって隠れてしまうことがあります(ソースは僕)。

なので、短冊に自分の名前を書く前に

- 一度短冊をご祝儀袋に合わせる

- 水引の位置を確認する

- 名前を書き始める位置に印を付ける

このようにして名前と水引が被らないように気を付けましょう。

短冊に名前を書く際の注意点としては、

- 自分の名前(フルネーム)を

- 毛筆か筆ペン(黒色)で

- 楷書体で書く

たまにボールペンや万年筆で書く方がいますが、字体が細くて見栄えが悪くなってしまいます。

なので、毛筆か筆ペンを使うのがおすすめです。

またその際の色ですが、必ず黒色を使います(薄墨は絶対にダメです)。

薄墨は弔事などの不幸があった際に使われるものです。

薄墨には「涙が落ちて墨が薄くなってしまった」という意味合いがあり、弔事を悔やんでいることが伝わります。

短冊に名前を書いたら、シールを使ってご祝儀袋に貼り付けておきます。

その②:中袋の書き方

続いては中袋の準備です。

表面には包んだ金額を縦書きで記入し、裏面に自分の住所と名前を縦書きで記入しておきます。

中袋の種類によっては、表面に住所と名前、裏面に金額を記入する欄が印刷されているものもあります。

その場合は、印刷してある項目に従って記入すれば問題ありません。

- 包んだ金額を

- 毛筆か筆ペン(黒色)で

- 楷書体で書く

中袋で特に注意したい点として、表に書く金額は「大字」で書くのが正式とされています。

大字(だいじ)とは?

漢数字の代わりに用いる漢字のこと。壱・弐・参など。

理由としては、後からの加工を防ぐためです。

例えば、「一」は後から本数を足して、「三」や「十」などに簡単に加工できてしまいますからね。

こういったことを防ぐために、画数の多い大字が使われています。

| 金額 | 大字 |

| 1万円 | 金壱萬円 |

| 3万円 | 金参萬円 |

| 5万円 | 金伍萬円 |

| 8万円 | 金捌萬円 |

| 10万円 | 金拾萬円 |

末広がりという意味で、偶数の8万円を包む方も増えています。

ただし「捌」には、「別れる」という文字が入っているため、略式の「八」の方が好まれて使われています。

例として、ご祝儀袋に3万円を包む場合は、

金

参

萬

円

と中袋の表面に、縦書きで書くのが正式な書き方です。

また円の後に「也」を付けるかで迷う方がいますが、「也」は付けても付けなくても、どちらでも大丈夫です。

「也」は言い切りの意味を持ちますが、元々は円より下の通貨(銭など)があった時代に、加工を防ぐ目的で用いられていました。

ですが、現在は円より下の通貨はありませんので、「也」を書く必要がなくなりました。

最近は「也」を付けないのが一般化してきましたが、当時の慣習の名残として付ける方もいらっしゃいます。

どちらにしてもマナー違反ではありません。

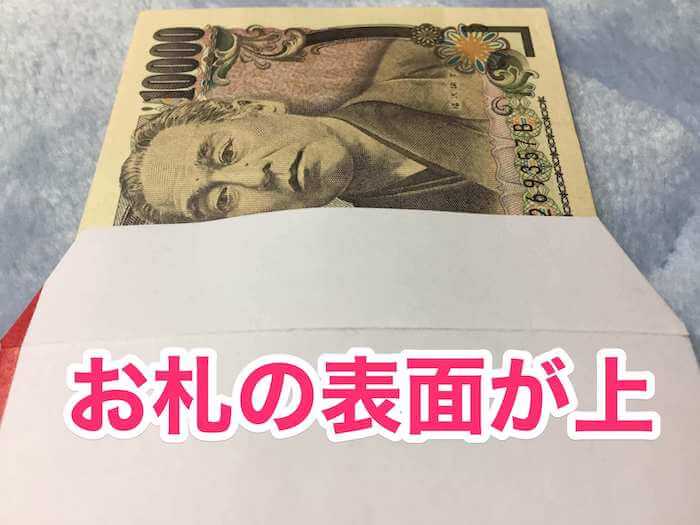

その③:中袋に入れるお札について

中袋の準備ができたらお札を入れますが、この際にも注意点があります。

- 入れるお札は新札

- お札の向きを揃えて表面が上

お祝いごとなので、銀行の両替などで新札を用意しておきましょう。

そして、お札を出した時に諭吉さんが

やぁ、おめでとう!

と歓迎しているように、お札の向きを揃えて、表面を上にして中袋に入れておきましょう。

ちなみに中袋は、糊付けやテープなどで封をする必要はありません。

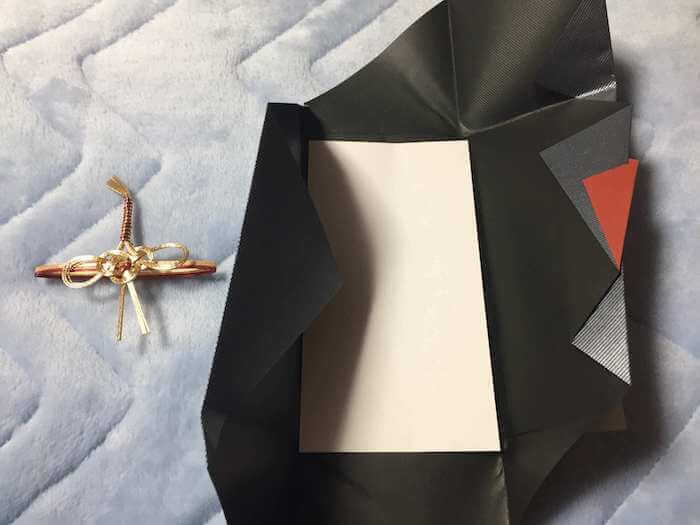

その④:形を崩さずに中袋をご祝儀袋へ入れる方法

中袋にお札を入れたら、ご祝儀袋の中に包みます。

ここでワンポイントなのですが、ご祝儀袋の水引を取って全て開いてしまうと形が崩れてしまいます。

なので、ご祝儀袋の形を崩さないように中袋を入れる、とっても簡単な方法を紹介します。

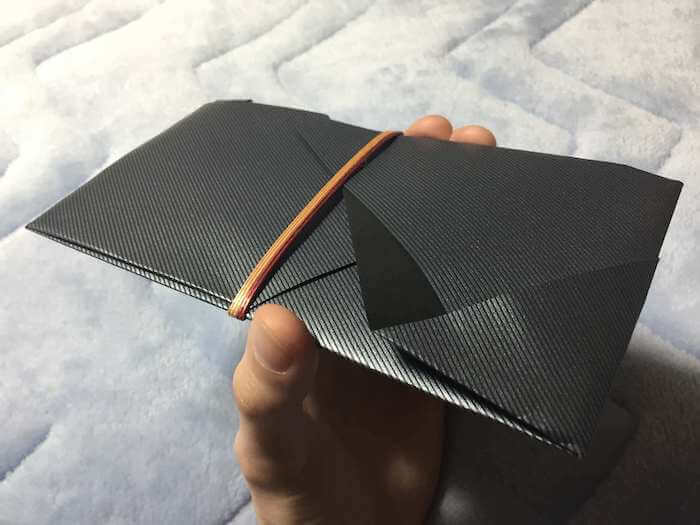

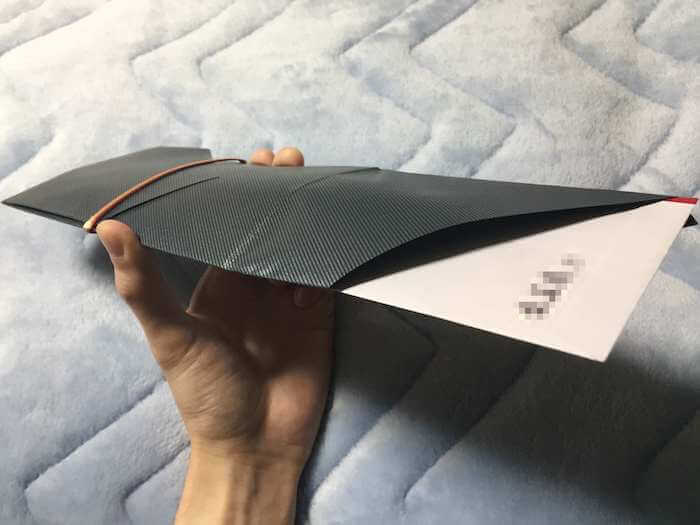

まずご祝儀袋の裏側を上にして持ちます。

そして、下側の部分だけ水引から抜き取ります。

次に左右からご祝儀袋を押して隙間を作り、

その隙間から中袋を差し入れ、

下側の部分を水引で止めて元の形に戻します。

この時必ず下側を上に重ねるようにしましょう。

下側を上に重ねるのは「幸せがこぼれて逃げないように」という意味合いがあります。

逆に上側を上に重ねるのは弔事の際に使われるものなので、真逆の意味になってしまいます。

この場合は、「不幸が早くこぼれ落ちて逃げますように」という意味を持っています。

袱紗(ふくさ)の使い方

ご祝儀袋はそのまま持参するのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのがマナーです。

袱紗とは、風呂敷より小さい方形の布のことで、使う理由としては下記の2つです。

- ご祝儀袋が崩れたり、汚れたりするのを防ぐため

- 金封を受けとる相手への心遣い

また袱紗は慶事と弔事で使う色が違います。

- 慶事…赤やオレンジ、ピンクなどの暖色系

- 弔事…紺や緑、グレーなどの寒色系

※「黒」と「紫」は慶事・弔事どちらでも可

ただ布タイプの袱紗は包む手間がかかるので、個人的には出し入れが簡単なポケット式の袱紗を使うのが断然おすすめです。

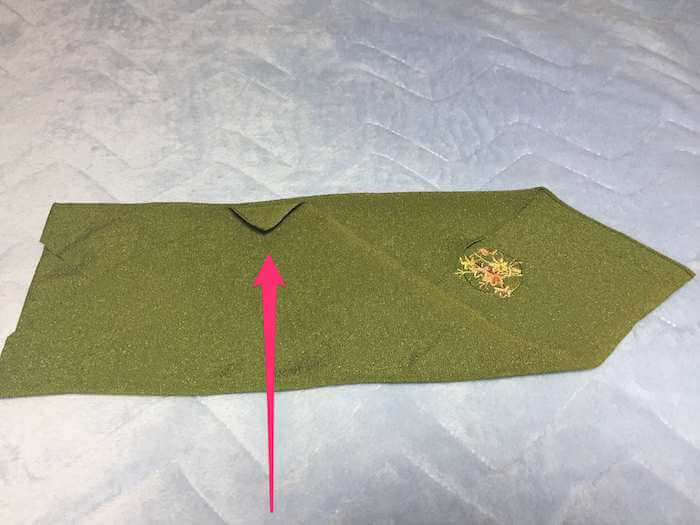

一応、布タイプの袱紗での包み方も紹介しておきます。

撮影時にご祝儀用の袱紗が手元になかったので、弔事用の袱紗を使っています。

まず袱紗を裏返してひし形のように広げ、中央左寄りにご祝儀袋を置きます。

刺繍があるタイプのものなら刺繍が右側にくるようにしましょう。

左側を折り曲げ、余った部分はご祝儀袋の裏側へ回します。

次に上から折り曲げます。

そして、下から折り曲げ、余った部分は手前に折り返しておきます。

最後に右側へ折り曲げていって、

ご祝儀袋をグルっと包み込めば完成です。

この手順とは逆に「右→下→上→左」の順で折りたたむと弔事の際の包み方になります。

折りたたむ順番を間違えないように気を付けましょう。

ご祝儀袋の渡し方

受付に到着したらまず「本日はおめでとうございます」と挨拶をしましょう。

そして下記の手順で受付の方にご祝儀袋を渡します。

- 持参したご祝儀袋を左手に持ち、袱紗から取り出す

- 袱紗を畳み、畳んだ袱紗の上にご祝儀袋を乗せる

- 右回し(時計回り)にして、ご祝儀袋を受付の方に向ける

- 両手でご祝儀袋を手渡す

ご祝儀袋を渡したら、芳名帳に名前を記入して受付を済ませましょう。

芳名帳(ほうめいちょう)とは?

結婚式などで出席したゲストが名前や住所を記帳する帳簿のことです。

「ゲストブック」とも呼ばれます。

ご祝儀袋に書くのは自分の名前?│まとめ

初めてご祝儀袋を準備する際に、相手の名前を書いてしまう方は意外と多いです。

ただそれはマナー違反になってしまうので、しっかりと自分の名前をフルネームで書きましょうね。

またあくまで個人的な考えですが、マナーを守る理由は

- 相手に不快な思いをさせないため

- 自分の振る舞いで、大切な家族や周りに迷惑をかけないため

この2つが大きいと思っています。

特に結婚式などの特別なイベントの時って、意外とマナーができているか見られているものです。

マナーは身に付けてしまえば一生役に立ってくれるものなので、ぜひこの機会に身に付けて、幸せの門出に華を添えましょう。

あとは、結婚式に出席するのであれば、ご祝儀袋と同様に礼服のマナーも必須です。

礼服については下記の記事にまとめたので、こちらも確認してみてください。

萬は旧字ですが、壱も参も新字体ですね。

(旧字体はそれぞれ壹と參)

七と八の代わりに漆と捌を使わないのには理由があるのですか。

漢文愛好家さん

ご指摘ありがとうございます!

おっしゃる通り「壱」も「参」も旧字ではなく、新字体でした。

申し訳ありません!

また「七」と「八」に関しては、表記が略式になっておりました。

正しくはこちらもおっしゃる通り「漆」と「捌」です。

それぞれの該当箇所を修正させて頂きました。

ご指摘頂き感謝致しますm(_ _)m

金額の後に「也」は付けなくても良いのでしょうか?

兎月さん

こんにちは!

結論からお伝えすると、「也」は付けても付けなくても、どちらでも大丈夫です!

「也」は言い切りの意味を持ちますが、元々は円より下の通貨(銭など)があった時代に、加工を防ぐ目的で用いられていました。

ですが、現在は円より下の通貨はありませんので、「也」を書く必要がなくなりました。

最近は「也」を付けないのが一般化してきましたが、当時の慣習の名残として付ける方もいらっしゃいます。

どちらにしてもマナー違反ではないので、安心してください。